アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会

調査研究委員会 統括理事 福井 陽子

<今回のテーマ>

「気分が上がるハンカチの色」

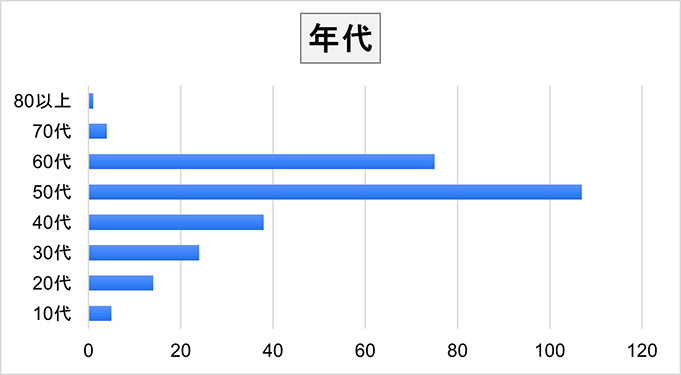

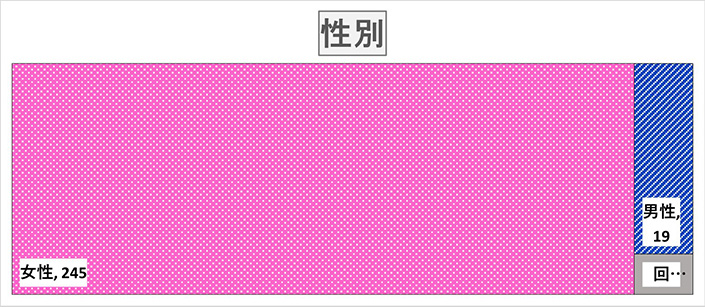

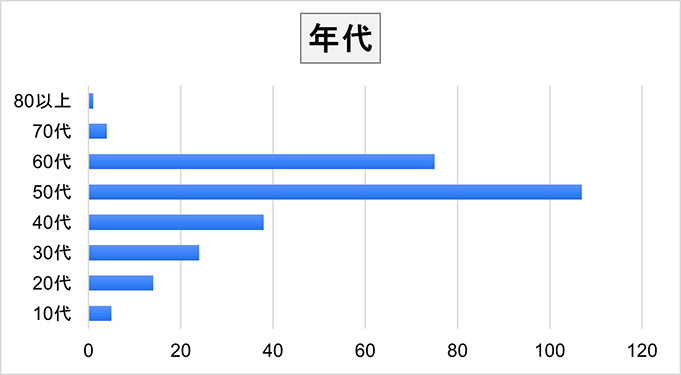

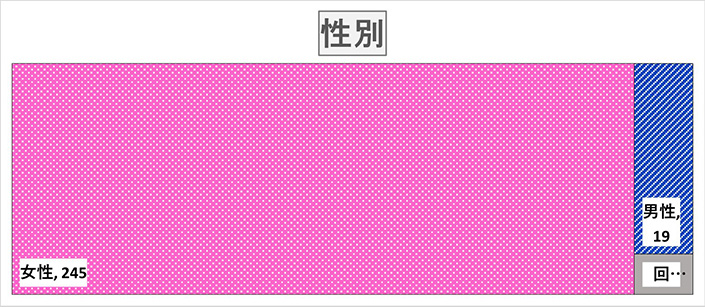

「身近な物の色」の継続調査として、今回は【気分が上がるハンカチの色】のアンケートを実施しました。268名の皆様にご回答をいただきました結果をご覧ください。

気分が上がるハンカチの色の1位は「ピンク」、続いて「黄」、「橙」と上位は暖色が占めました。

1位の「ピンク」が選ばれた理由としては、「優しい気持ちになる」、「可愛い色」、「好きな色だから」という回答が多かったです。

2位の「黄」は「明るく元気が出る」、「前向きになれる」というコメントが目立ち、男性の選んだ色では1位となりました。

3位の「橙」も「元気が出る」、「太陽や光など温かいイメージを連想」など、いずれもお気に入りのハンカチを持つことにより幸福感や

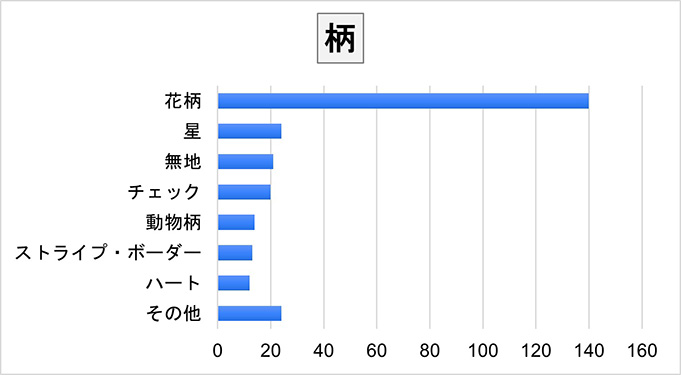

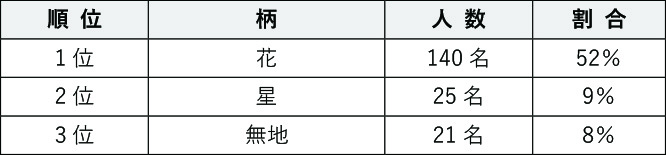

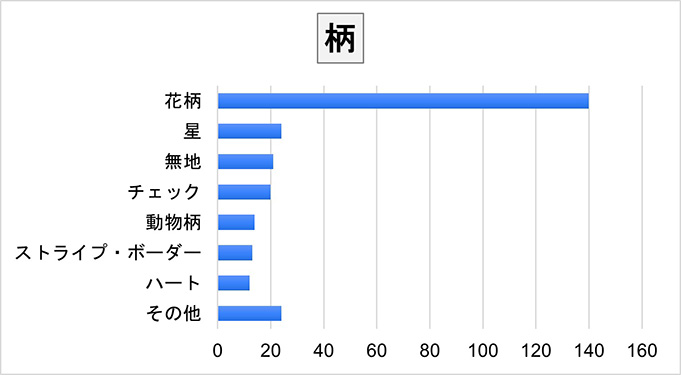

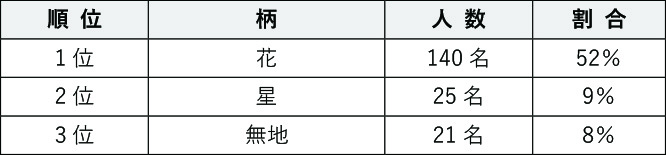

癒しなど心理的にも良い効果を得られることが分かります。柄に関しては、「花柄」が50%を超え圧倒的に多く、また、ピンクで花柄を

選んだ方が、ピンクの回答中で70%を占める結果となりました。花柄は、花の種類も多く華やかで季節感を取り入れられるのも魅力であ

ると思われ、性別問わず人気の柄といえます。男性の選んだ柄で多かったのは「ストライプ・ボーダー柄」、「チェック」でした。

全体の回答として、面積の小さいハンカチは、好みの色を自由に選ぶことができ、日替わりや気分により様々な色柄を取り入れやすいと

いう楽しさも感じられました。以前調査したお財布とスマートフォンの色でも、両方ともピンクは上位に入っており、身近な物のアイテ

ムで人気がある色ということが分かります。今回も女性の回答が多く結果にも大きく反映されていますが、今後は年代も含めさらに回答

者の幅が広がることを期待したいです。

☆調査研究委員会より☆

調査研究委員会では、皆様からの貴重なご意見を参考にしたアンケートを実施いたします。

また、次回のアンケート内容のご意見を多数いただきありがとうございます。

今後の調査の参考にして参ります。

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会

調査研究委員会 統括理事 福井 陽子

<今回のテーマ>

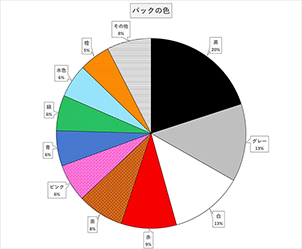

「お気に入りのお出かけバッグの色は?」

前回おこなった「身近な物の色」の継続調査として、

【お気に入りのお出かけバッグの色】のアンケートを実施いたしました。

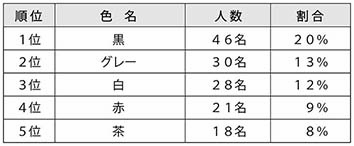

231名の方(10代から80代・約90%が女性)から回答が寄せられました

1位の「黒」が選ばれた理由として、洋服に合わせやすい、仕事から日常生活や休日まで様々な場面で使用できるというコメントが幅広い世代で見られました。

2位の「グレー」は黒と同様に洋服に合わせやすいことと、上品で落ち着く、またグレーのなかにはシルバーの回答もありました。

3位の「白」は、合わせやすいというコメントの他に、清潔感がありアクセントとなる、軽やかな気分になるという理由で選ばれていました。

4位の「赤」は、元気が出る、気持ちが明るくなるなど、多くは心理的な効果が選択理由でした。

5位の「茶」は、洋服と調和しやすい、好みのファッションに合うというコメントが多かったです。沢山のコメントより皆様がお出かけを楽しまれている様子が伺えました。

1位の黒、2位のグレー、3位の白までの上位で無彩色が全体の45%を占める結果となり、前回調査したお財布の色では上位に明るい色が入りましたが、

バッグはファッションとの融合やコーディネイトの一部となる為、合わせやすいという理由からベーシックな色が多く選ばれました。

また、全体的に好きな色やパーソナルカラーを意識した回答も特徴的でした。

☆調査研究委員会より☆

調査研究委員会では、皆様からの貴重な意見を参考に今後もアンケートを実施いたします。

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会

調査研究委員会 統括理事 福井 陽子

<今回のテーマ>

「2023年を色で表すと?」

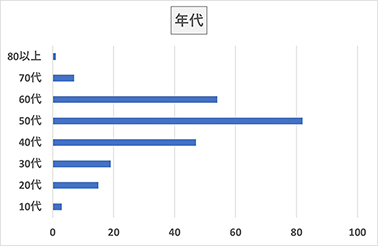

2020年より調査しております「今年を色で表すと?」のアンケートは、今回で4回目となります。

256名の皆様にご回答をいただきましたので、2023年の調査結果を発表いたします。

■昨年まで連続して1位だった「グレー」の割合が減少し、「橙(オレンジ)」が1位に上がりました。コロナ禍明けが見えてきた今年は、外に出て楽しみたいという気持ちが高まり、行動範囲も広がり多くの人が活動的になったことで、「橙(オレンジ)」や「赤」、「黄」と明るく元気なイメージの色が上位に選ばれています。特に新しいことに挑戦したというコメントが目を引きました。その反面、グレーは、ここ数年続いているウクライナ情勢やガザ地区の問題など不安定な世界情勢の影響や物価上昇も要因となり、先行き不安の表れと感じます。2位の「赤」は、調査スタート以来、初めて上位にランクインした色です。経済活動が活発になり、多忙の年となったことや、人との交流が増えたこと、また夏の猛暑も選ばれた要因の一つと思われます。3位の「黄」は、身近に楽しい出来事があった、明るく前向きというコメントが特徴的でした。2023年は、今年の色を選ぶ視点が日常生活の中で身近に起こった出来事から選択している方と、世界や国内情勢の影響から感じたことにより色を選択した方に分かれている傾向がみられました。また、1色に大きく偏ることなく様々な色が選ばれたことも、前年より変化している点でした。今回も、20代~70代の皆様にご協力いただき、回答数も昨年より約100名増えました。来年も調査を継続していきます。

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会

調査研究委員会 統括理事 中村裕美子

<今回のテーマ>

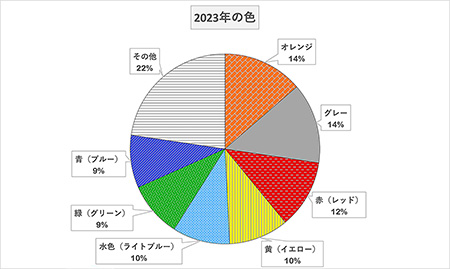

「2022年を色で表すと?」&「2023年はどんな色の年にしたい?」

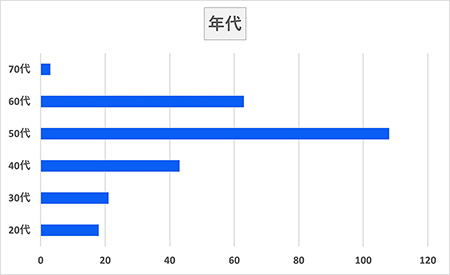

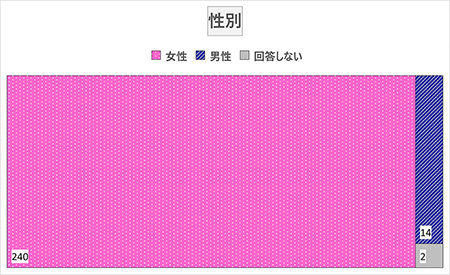

「2022年を色で表すと?」&「2023年はどんな色の年にしたい?」のアンケート調査を実施し、165名の方から回答が寄せられました。

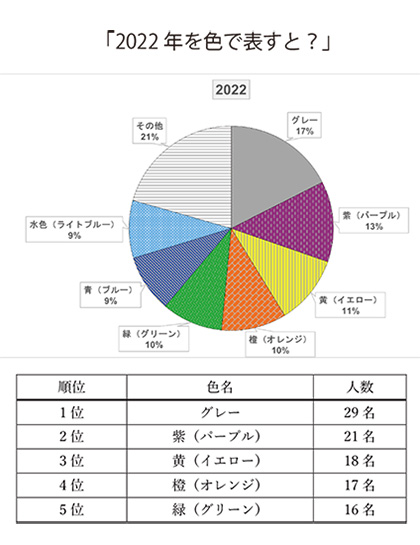

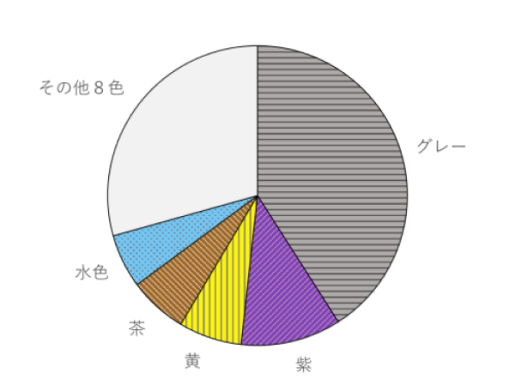

■「2022年を色で表すと?」の1位は、昨年同様「グレー」となりました。割合も昨年とほぼ同様の17%です。

コロナも3年目となり、重症化率が低くなってきているものの、2022年は、ロシアのウクライナ侵略による世界

情勢や物価高など、生活に与える影響が新たに発生したこと、さらに異常気象など、先行きに不安を感じる人が

多いことも理由の一つでしょう。

2位の「紫」が選ばれた理由には、赤(動・情熱)と青(静・冷静)が混在している色であるから、というワー

ドが目につきました。

3位「黄」4位「橙」の色に関しては、コロナによる行動制限も少なくなり、自身の成果や、身の回りに良い出

来事があったこと、希望が感じられるような年であったことから選んでいる回答者が多く見受けられました。

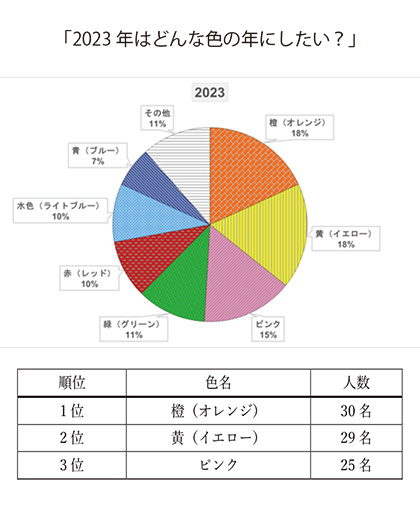

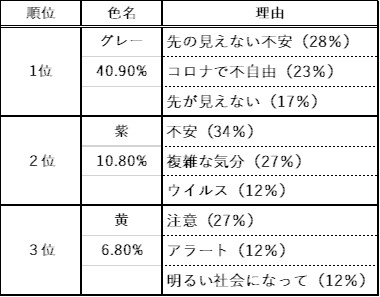

■「2023年はどんな色の年にしたい?」は、ほぼ同数で1位「橙」、2位「黄」続いて3位「ピンク」という結

果となりました。やはり次年度は、明るく希望が持てる年にしたいという願いが感じられます。

理由にも「やる気」「希望」「暖かい」「元気」「平和」「笑顔」「ビタミンカラー」というワードが多く見

受けられました。

なお、上位3色は順位に違いはあるものの、昨年の「次年度の色」と同じで、3色ともに明るい暖かい暖色系で、

共に次の一年への「希望」「幸福」などが表現されています。

男性の回答者が少なかったことや、10代と80代の方から回答をいただけなかったことが、残念な点でした。

来年こそは、世の中が皆様が希望する色に染まる1年になると良いですね。

■調査概要

調査名: 「2022年を色で表すと?」&「2023年はどんな色にしたい?」

調査対象: 全国のカラリスト会員、検定受検者、一般の方

調査期間: 2022年11月1日~11月25日

調査方法: インターネット調査

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会

調査研究委員会 統括理事 中村裕美子

<今回のテーマ>

【財布】と【スマホケース】に関するアンケート結果

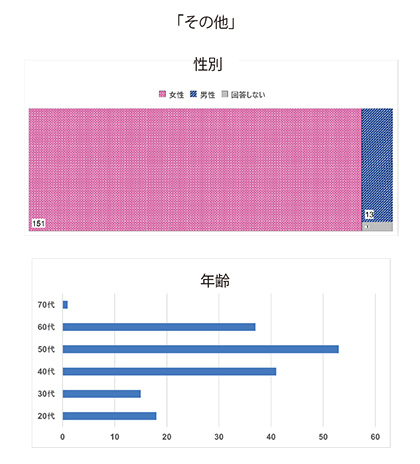

調査研究委員会では、身近にあり誰もが持っている「財布」と「スマホケース」に関するアンケートを実施いたしました。

302名の方(10代から80代・約90%が女性)から回答が寄せられました。

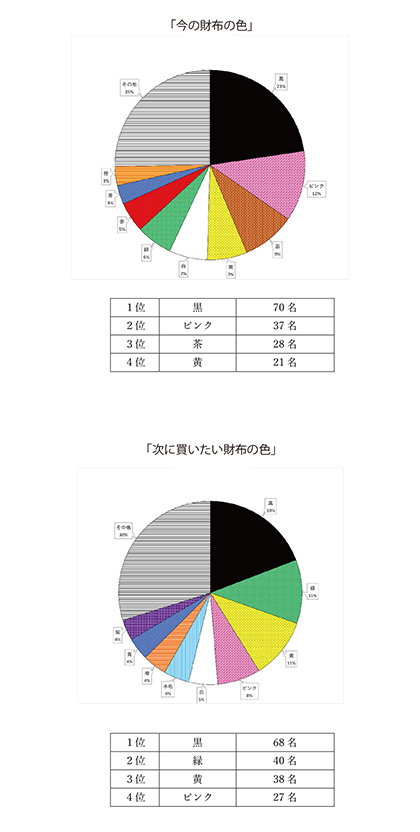

財布の色は、「黒」が現在70名・次回68名と共に1位という結果になりました。黒の持つ「高級感」「都会的」「クール」

など色から連想されるイメージ、さらに「汚れが目立ちにくい」という実用面からだと考えられまが、財布の「黒」は不動

の色でした。次に「ピンク」が「今の財布の色」では2位・「次に買いたい財布の色」では4位と上位に入っています。ピンク

が多くなった理由に関しては、スマホの項目にて詳しく説明いたします。「今の財布の色」3位の「茶」は、財布に使われる

素材に多い革そのものの色で、赤み系から黄み系までカラーバリエーションも多く、色の選択肢も広くなることや、「安定感」

「落ち着き」があるため好まれるのでしょう。「次に買いたい色」で「緑」が2位の理由としては、コロナ渦で心を癒し、

「リラックス効果」や「安心感」を求めている方が多いのではないでしょうか。「黄」が今と次で上位であるのは、「金運」

やバックなどの中での「見つけやすさ」が関係していると思われます。

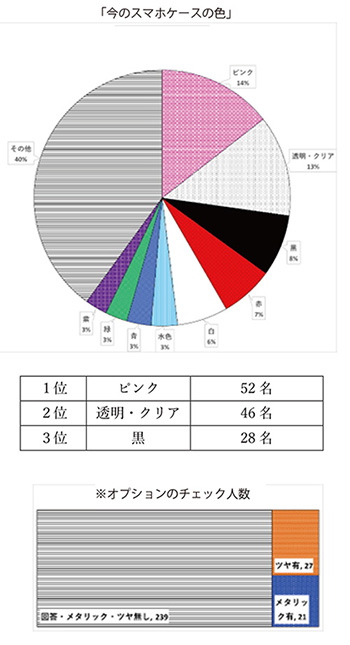

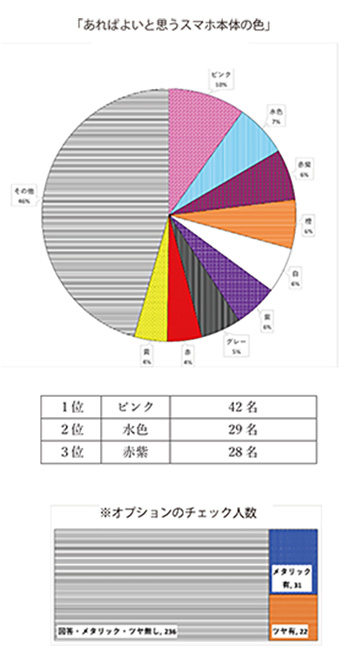

スマートフォンや携帯電話は、常に身近に携帯し、日常的に操作をしている電子機器です。スマホに装着するケースの目的は、

本体の「保護」ですが、限られた本体の色をケースの色で楽しみたい、「おしゃれ」に持ちたい、「デコレーション」を施した

いという面も考えられます。そのスマートフォンは3項目すべてで、「ピンク」が1位になりました。回答者の約90%が女性で

あることも要因でしょう。大きな面積でピンクを使用することに抵抗のある方も、財布やスマホなどの小物類だと抵抗なく使用

出来ます。

さらに「ピンク」からは次のようなことが考えられます。

1. かわいいものを持ちたい

2. 優しい気持ちになりたい

3. 気分が高揚する

4. 女性らしさを表現できる

5. 癒し効果が高い

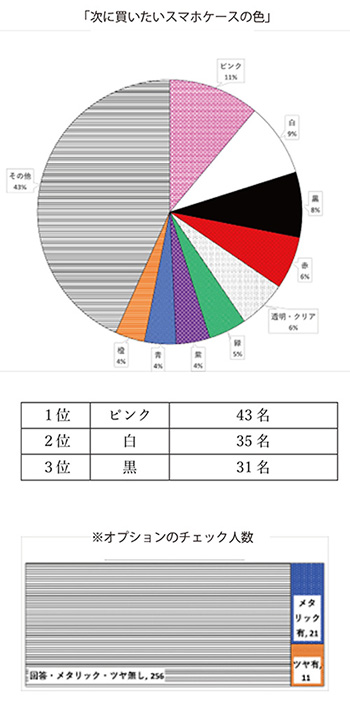

やはり「ピンク」は女性に好まれる色ですね。また、ケースの項目で「透明・クリア」が「今のスマホケースの色」では2位・

「次に買いたいスマホケースの色」では5位であるのは、好きで購入した「本体の色」が見せられる、スマホとの間に好きな

ものを入れて、「カスタマイズ」できるからだと思われます。「次に買いたいスマホケースの色」2位の「白」は「清潔感」

がある、「軽さ」を感じたいという理由、今・次とも3位の「黒」は、財布同様の色彩心理からでしょう。あればうれしい

スマホ本体の色では、2位に「水色」3位に「赤紫」となりました。「水色」は、白と同様に「軽さ」や「さわやかさ」を

感じたい、「赤紫」は、「華やかさ」「艶やかさ」などのイメージが連想されます。これは、女性の回答者が多いことから

「エレガントさ」を求めての選択だと感じます。

身近なアイテム「財布」と「スマートフォン」に関する今回のアンケートでは、「その他」にも様々な色が寄せられました。

このことから、「カラー」が様々な理由で生活に多彩に取り入れている様子がうかがえます。まさに、多彩なカラーの展開

こそが、今の「個」の時代の象徴でしょう。

■調査概要

調査名: 【財布】と【スマホケース】に関するアンケート結果

調査対象: 全国のカラリスト会員、検定受検者、一般の方

調査期間: 2022年10月8日~10月31日

調査方法: インターネット調査

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会 調査研究委員会 統括理事 中村裕美子

<今回のテーマ>

あなたの今年(2021年)の色、来年(2022年)の色は?

一般社団法人日本カラリスト協会(所在地:東京都渋谷区、会長:ヨシタミチコ)の調査研究委員会は、

カラリスト会員、検定受検者、一般の方824名を対象に「あなたの今年の色、来年の色は?」のアンケート調査を実施いたしました。

■社会情勢と色彩心理が密接に関係

コロナウイルスの感染拡大に伴い、人々の生活様式は大きく変化しました。

今後の見通しが不透明な中、不安や不満が続いていました。

しかし、ワクチン接種が進むにつれ、緊急事態宣言とまん延防止重点措置が全面的に解除されると

少しずつコロナ前のような生活に戻りつつあり、だんだんと人々の心にも明るさと希望が見えてきました。

今回行った「あたなの今年の色、来年の色は?」のアンケートでは、人々の心の変化を表すような結果が見られました。

■2022年は「明るさ」「希望」「健康」などを願う<暖色系>の色が上位半数以上を独占

▶明るい、希望、溢れる幸せを願う「黄(イエロー)」が1位

▶健康で幸せに満ちた1年を願う「ピンク」が2位、「橙(オレンジ)」が3位

■女性の回答者が9割以上

色への興味は、女性の方が高いと感じられる結果となりました。

■年代別では10代から80代まで幅広い年代が回答

■2021年の色は、昨年と同じ「グレー」が1位に

▶2021年の色は、2020年と同じコロナ禍での不安や憂鬱を表す「グレー」が1位

コロナ禍で不安や憂鬱、いつ終息するかというあいまいな状態を表しているかのようです。

しかし、割合が2020年の40%から18%へと減少しており、このことは、コロナ禍も2年目に入り、

不安感が強かった2020年に比べ、情報が増え、ワクチン接種も進みウィズコロナで前向きに対処している日常が伺えます。

■調査概要

調査名: あなたの今年の色、来年の色は?

調査対象: 全国のカラリスト会員、検定受検者、一般の方

調査期間: 2021年10月12日~11月15日

調査方法: インターネット調査

アンケート調査結果のご報告

一般社団法人日本カラリスト協会 調査研究委員会 統括理事 中村裕美子

<今回のテーマ>

マスクの「色」に関するアンケート調査

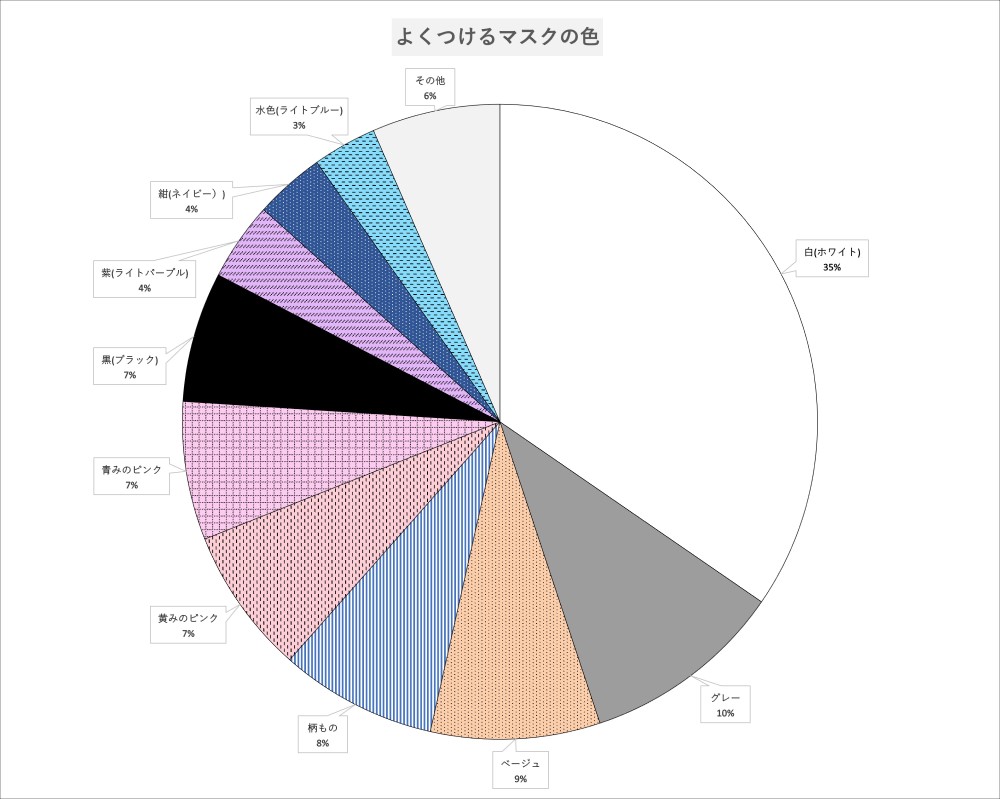

調査研究委員会では、今回コロナ禍で着用することが日常化した「マスクの色」に関する調査を実施いたしました。

451名様(10代から80代まで幅広く)にご協力いただきありがとうございました。

「よくつけるマスクの色」に関しては、複数回答が3色まで可能だったこともあり、951色に上りました。

この色数は、ファッションや気分によってマスクの色を変えている方が、約55%であったことからも納得できる結果です。

1位の白に関しては、451名中329名、全体の約80%の方が選んでいるのは、市場で販売されている中で、

飛沫量カットの割合が高い不織布(比較的安価に手に入る)に白が多いことや、清潔感・仕事柄などの理由からだと推測されます。

また、4位の柄物に関しては、回答者の約90%が女性であったことからか、花柄が20件以上、

次いで素材としても取り入れられているレースが多くみられました。

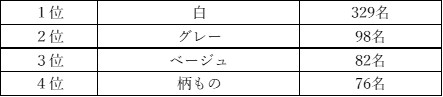

Q.なぜ色付きのマスクを使うようになったのか?

回答者297名中、約50%の方が、「ファッションの一部として」を選んでいて、マスクは常に着用する時代となり、

マスクに対する意識の変化が感じ取れる結果となりました。

また、「顔色を良くみせたいから」が2位に入っているのは、顔の1/2ほどの面積を占めるマスクが、

顔色の見えに大きく関与しているからで、「よくつける色」の上位にベージュ・青みのピンク・黄みのピンクなどの

顔なじみの良い色が選ばれていたのも、このことが原因と考えられます。

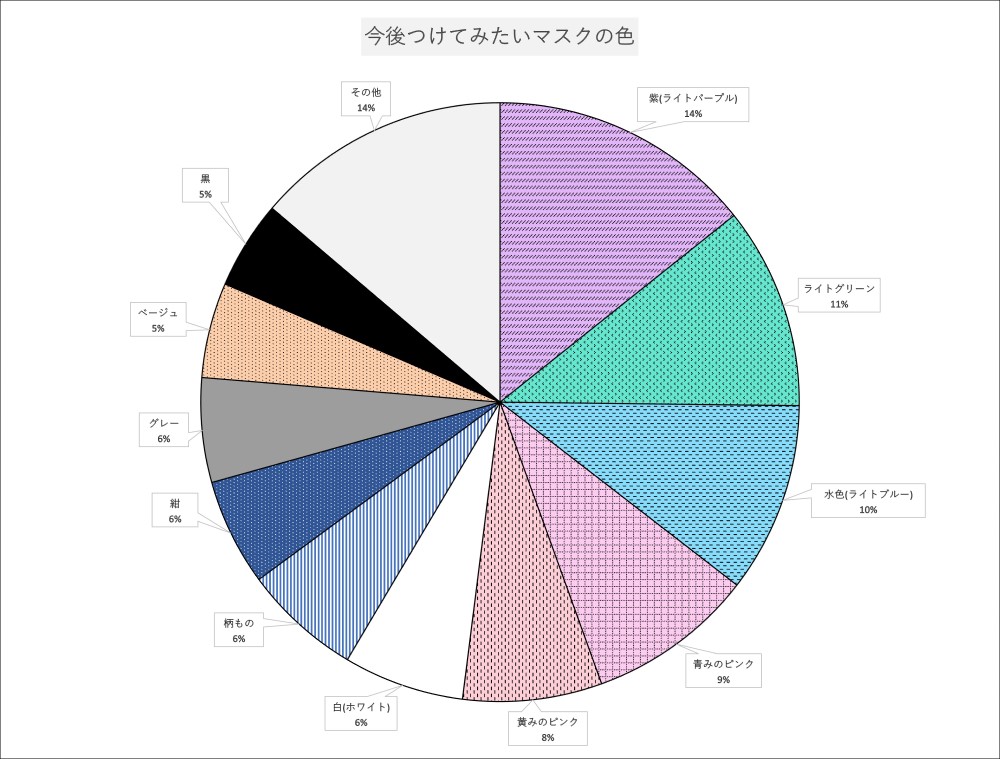

Q.今後つけてみたいマスクの色は?

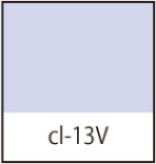

上位3色にライトパープル・ライトグリーン・ライトブルーが選ばれている大きな理由に、

心理的側面が考えられるのではないでしょうか。

ライトパープルからは、癒されたい・コロナの不安から抜け出したい・情緒不安定という感情か感じ取られ、

ライトグリーンやライトブルーからは、安らぎ・開放感を求めていると感じられます。

1位のライトパープルは、「顔色を良くみせたいから」という要望にもかなっていますし、

2位3位のライトグリーン・ライトブルーは、清潔感もあり男性の着用も見受けられます。

ビジネスでの許容範囲の色であることも上位の要因でしょう。

また、「色付きマスクを選ぶ理由」の1位に選ばれていた「ファッションの一部として」から、

春夏ファッションとのリンクがあるのかもしれません。

回答をいただいた「地域」は多い順に、東京・石川・愛知・大阪・埼玉・兵庫・福井・北海道と続きました。

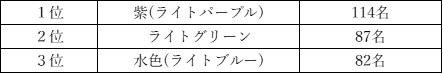

「年代」は次のようになります。

↓↓↓

「身の回りの色アンケート調査」へは、189件もの多数のご提案をありがとうございました。

委員会では、皆様からご提案いただいた項目を参考に今後の調査につなげてまいります。

また、ご協力の少なかった地域や男性にも多く回答いただけるような調査にしていきたい所存です。

~マスクの色の調査を終えて~

人々のマスクに対する意識の高まりが、色々な項目の回答結果に反映されていたことです。

今回のオリンピックでも、日本選手団のサンライズレッドのユニフォームにコーディネイトされたマスクのインパクトは、

試合に臨む情熱がより強く伝わり印象に残っている方も多いでしょう。

入場行進では、衣装に合わせてスタイリングされたマスクや、国旗にちなんだカラーリングマスクなども見受けられました。

このようなニーズは、ファッション業界を含む多くの企業がさらに参入してくるのではと推測されます。

まだまだコロナからの脱却は難しい中、ファッショアイテムとしての位置を確立したマスク。

今後は、TPOにあわせた、高機能を併せ持ち顔色を良くみせるマスクが求められていくのではないでしょうか。

淡紅色(たんこうしょく)とは、かすかに紅が含まれた花びらのような色。紅色(vv-19R)の淡い色。

古代において紅花染めは色が濃くなるほど高価であり、濃い紅色は「禁色」(きんじき)として身分の高い人しか着用できませんでした。

そのため、身分の低い人は「淡紅色」のような薄い紅染めのみしか着用が許されず、そういった色は「聴色」(ゆるしいろ)と呼ばれています。

藤色(ふじいろ)とは、藤の花の色に由来し、『枕草子』など、平安時代の文学に多く記されています。

淡い青みのある紫色で『若紫』とも呼ばれています。

藤の花、藤色は平安貴族に愛され、枕草子には藤の花に包んで恋文を届けるといったロマンチックな記述もあります。

紫式部は生前は藤式部と呼ばれていました。

蘇芳はインド原産のマメ科の植物で、飛鳥時代より染料として芯材が輸入された鈍い紫みの赤です。

平安時代には貴族に好まれたとても貴重な染料でした。

桓武天皇の頃(783年)に出された条例『禁色の制』では、蘇芳色は禁色とされていました。

京紫(きょうむらさき)とは、京の雅(みやび)を伝えるような色。伝統的な染色法から古代(こだい)紫ともいいます。

伝統的な紫根(しこん)染めの紫色であり、「江戸紫」に対して付けられた色名です。

古くからの都である京では「雅」(みやび)なものが好まれ、新興都市の江戸では「活気」があるものが好まれました。

そうした両都市の性質が紫色の色みにも表れています。

江戸紫は青みの紫色で「力強い活気」を表すのに対し、京紫は赤みの紫色で「優雅さ」を表しています。

焦茶(こげちゃ)とは、「焦げる」という修飾語で濃く暗い色であることをあらわしている色名。

一般に日本の色名では暗い色の形容に「濃」「深」という字をあてますが、「焦」という表現は珍しいです。

江戸時代に流行した茶色系統の一種で、現代でもあらゆる物に広く使われています。

黄丹(おうに)とは、『延喜式』では支子(くちなし)と紅花で染めたとされる鮮やかな赤橙です。

皇太子の礼服の色として、禁色(きんじき)とされました。

これは黄丹が曙の太陽の色を表して、やがて天位につく皇太子の地位を意味しています。

明治以降、禁色の規制が緩和された現代でも皇太子以外着ることが許されない「黄丹」は、

2600年も続く皇室を象徴した色のひとつのいえるでしょう。

縹色(はなだいろ)とは、古くから知られた藍で染められる青色の総称で、その標準的な色。

藍染めは、藍の葉に含まれている成分を発酵させてつくった液に生地を浸して染めていきます。

藍は液の中では発色せず、空気に触れて酸化することで、色が生地に定着するという特徴があります。

染めては干し、干しては染めて、と繰り返し何回も液につけ、空気に触れることで濃淡を調節します。

色が淡い順に「甕覗き」→「水浅葱」→「縹色」→「濃紺」となります。

鉄色(てついろ)とは、最も用途の広い金属である鉄のような色。藍で染められるとても暗い緑青。

鉄色は、江戸時代中後期や明治中頃から大正にかけても流行した色の一つで、堅実なイメージの色感から

番頭や手代の羽織や前掛にもよく用いられました。

藍染で出される色の中でも、暗い緑みの形容に用いられており、青みの濃い鉄色を鉄紺といいます。

翠色(すいしょく)とは、漢字で「翡翠(ひすい)」と書くカワセミの羽の色に由来する緑色。

オスのカワセミは「翡」、メスのカワセミは「翠」で、2つの漢字を組み合わせると

「翡翠」(ひすい)になります。

宝石の「翡翠」は、カワセミの羽の色を思わせることから名づけられたといわれています。

若竹色(わかたけいろ)とは、新しく生え出たばかりの、若い竹の幹の表面の色に由来します。

若竹色に比べて、くすんで鈍い色調の緑は「老竹色」(おいたけいろ)と呼ばれます。

「若」は若々しくて新しいという意味から鮮やかさの形容としても用いられました。

緑は、暖かさも冷たさも感じない中性色に分類されます。気持ちをコントロールさせ、情緒を安定させたいとき、

ストレスを減らしたいとき等に適した色です。

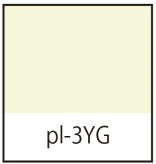

薄柳(うすやなぎ)とは、柳色(lg-3YG)と比べ、淡い若葉のような色です。平安時代の衣装にもある色です。

柳は春の季語にもなっているように、春風にゆらぐ枝は、とても幻想的な景色です。

一方、薄柳は「凶色」ともいわれています。

これは薄柳の淡く儚い色合いと、柳といえば幽霊がつきものといわれていることが関係しているようです。

色にはマイナスイメージをもつ場合がありますので、シーンに合わせて注意深く利用したいですね。

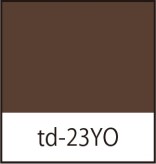

路考茶(ろこうちゃ)とは、「路考」の俳名をもつ歌舞伎役者 二代目 瀬川菊之丞が衣装に用いた色です。

瀬川菊之丞は、寛延から安政期に活躍した江戸の女形役者です。容姿にすぐれ、当時の江戸の人気を一身に集め、

「路考」と名の付くものが庶民に流行するほどでした。

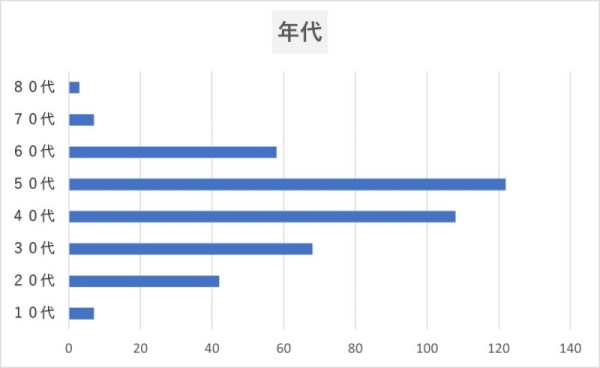

dk-1Yはイエローアンダートンで、パーソナルシーズンカラー「ディープオータム」の人が身に着けるとカッコ良く着こなせる色です。

<今回のテーマ>

2020年を振り返って&2021年はどんな年にしたいかを「色」で表すとしたら?

調査研究委員会では、今回「2020年を色で表すと?」&「2021年はどんな色の年にしたい?」のアンケート調査を実施いたしました。

382名様にご回答いただきました。ご協力ありがとうございました。

各テーマの上位3色の結果をご報告いたします。

↓↓↓

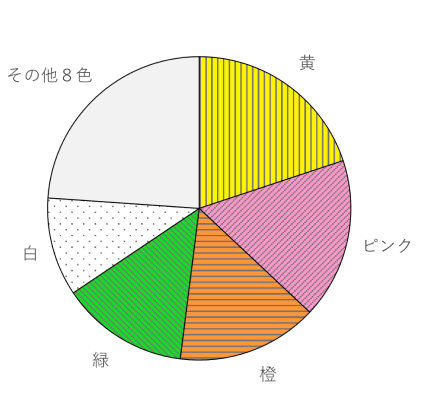

「2020年を色で表すと?」</font color=”ff0000”>

上位に選ばれた、「グレー」・「紫」・「黄」については、その理由からも、コロナ禍で世界中が激動の年であったことが反映された結果だと考えられます。

また、1位の「グレー」は半数近くを占め、コロナの影響で先の見えない不安の中で、モヤモヤとした一年を過ごされた様子が伺えました。

そのことが、「黒」ではなく「グレー」であった一因でしょう。

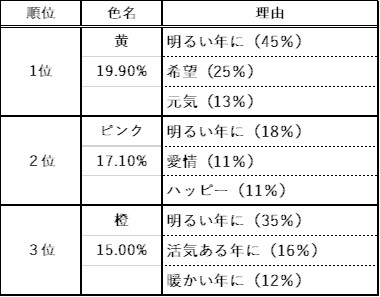

「2021年はどんな色にしたいか?」</font color=”0000cd”>

暖色の暖かさを感じられる「黄」・「ピンク」・「橙」が、3色とも「明るい年に」という理由で選ばれており、不安で過ごした昨年から、今年はコロナの終息を願い、

安心して暮らせる日常が戻ることを希望し、前向きに過ごしていきたいという気持ちが伝わってくる結果となりました。

また、興味深い点は、2020年2021年共に、「黄」が上位に選ばれていたことです。「黄」の持つイメージの2面性が感じ取られました。

調査研究委員会では、今後も様々なテーマで調査を行ってまいります。希望されるテーマ等がございましたらお聞かせください。よろしくお願いいたします。

紅色の薄い色で『山歌集』には「うすくれない」と記されています。

春の訪れを感じる桜の花は、明るいピンク色と記憶している人が多いのですが、

一般に桜として知られるソメイヨシノはもっと白に近い、彩度の低い色をしています。

このようによく知っているものの色で、記憶している色のことを「記憶色」といいます。

実際の色と記憶色にはズレがあることも多く、記憶色のほうが実際の色より鮮やかに感じていることがあります。

若草色は鮮やかな黄緑色で、若緑ともいいます。

平安時代からみられる伝統的な色で、色名の「若」には新鮮な、未熟な、新しいなどの意味があります。

そのため、1月~2月の襲の色目(かさねのいろめ)に使われ、若者向きの色とされたそうです。

フレッシュな感覚を呼び起こしてくれる若々しいイメージのカラーです。

紅色(べにいろ)とは、紅花を染料として染められる鮮やかな赤色。紅(くれない)とも呼びます。

平安時代の貴族文化で四季折々の変化を色彩として感じ取ってきた日本人が作り上げてきた配色法である

「襲の色目(かさねのいろめ)」でも使用されている紅色は日本の伝統色です。

CUS🄬表色系の赤(R)では青みを感じる赤を19R(ブルーアンダートーン)、黄みを感じる赤を20R(イエローアンダートーン)として分類しています。

浅葱色(あさぎいろ)とは、タデ科の植物である藍(蓼藍)で染める色で、葱の若芽にちなんだ浅い緑青です。

『源氏物語』や『枕草子』に記されており、平安時代からその名が見られる古くからの伝統色です。

藍染めは、藍の葉に含まれている成分を発酵させてつくった液に生地を浸して染めていきます。

藍は液の中では発色せず、空気に触れて酸化することで、色が生地に定着するという特徴があります。

染めて干してを繰り返すことで、濃淡を調節していきます。

弁柄色(べんがらいろ)とは、第二酸化鉄を主成分とする赤色顔料の弁柄からつくられる色です。

オランダ人がベンガル地方の赤土を持ってきたことからついたともいわれています。

日本でも古くから根付いている素材で、陶器や漆器、また防虫、防腐の機能性から

家屋のベンガラ塗料としても使用されてきました。

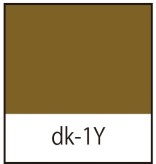

黄橡(きつるばみ)とは、橡はくぬぎの木のことで、その実であるドングリの煎汁を使って染めた色です。

この深いマスタードカラーは、パーソナルカラーでは「deep Autumn(ディープオータム)」の人に似合う色です。

このような深みのある暖かな色は、秋の季節を感じさせるしっとりとかっこいい雰囲気を演出しますので、

この時期に是非取り入れたいカラーですね♪

「まさお」とは「まっさお」と同じで、「とても青い」という意味の色名です。

『源氏物語』の末摘花(すえつむはな)では、顔の白さを強調する意味で使われている色名です。

ふと、空を見上げると真っ青な空が広がっていてとても清々しい気持ちになることがありますよね。

1日1回は意識的に空を見上げて気分をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか♪

萱草色(かんぞういろ)とは、夏に百合に似た花をつける花色から付けられた色名で明るいオレンジ色です。

こんなに明るい色ですが、萱草色は平安時代の喪服の色でもあります。萱草は古くから「忘れ草」と言われたため、

別れの悲しみを忘れる意を込めて喪服として用いられました。

現在、喪服といえば「黒」が一般的ですが、黒い喪服が普及したのは明治時代になってからのことです。

梅雨が明けると、木々の葉が生い茂る季節がやってきます。

vv-1Yの伝統色名は鬱金色(うこんいろ)ですが、そんな時期にパッと目に入るのが、鮮やかな黄色の向日葵です。

この明るい黄色は脳を刺激して消極的な気分を一掃し、前向きな気持ちを引き出してくれます。

夏の暑い時期に咲く向日葵は、見るだけで暑さも忘れて明るく楽しい気分になれますね♪

6月の梅雨の時期の花といえば、紫陽花(あじさい)が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

紫陽花といえば青紫系の色のイメージがあると思いますが、実は土が酸性だと青紫系の色になり、

土がアルカリ性や中性だと赤系の色になります。

雨が続く梅雨の時期でも、紫陽花が美しく咲いているのを見ると心が癒されますね♪

エメラルドグリーンは、エメラルドのように冴えた緑色です。

エメラルドは、世界4大宝石のうちの1つとされており、5月の誕生石でもあります。

クレオパトラもエメラルドに魅了され、鉱山まで所有し、身に着けるだけでなく、砕いて化粧品としても使っていたと伝えられています。

エメラルドは、心を静めてくれるヒーリング効果や、目や神経を癒す効果があるとされ、古代から神聖な石として人々に愛されてきました。

爽やかな陽気の5月にぴったりのカラーですね♪

躑躅色は、つつじの花に見られるような鮮やかなピンク色です。

平安時代の襲の色目(かさねのいろめ)でも、「躑躅」は4月の衣装の色合わせとされてきました。桜が終わった後にくる活動的な季節の予感。そんなイメージのある色です。